365日リハビリテーションを提供し、在宅復帰を目指したリハビリテーションを積極的に行っています

当院は急性期病院で治療後の患者さんを対象に、病状に応じたリハビリテーション、回復に向けた治療を提供しています。脳血管疾患や骨折などの患者さんの自宅退院や社会復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する回復期病棟と、ご自宅や施設で体調不良になった方の入院治療、あるいはご家族の負担軽減・サポートを行う地域包括ケア病棟があります。

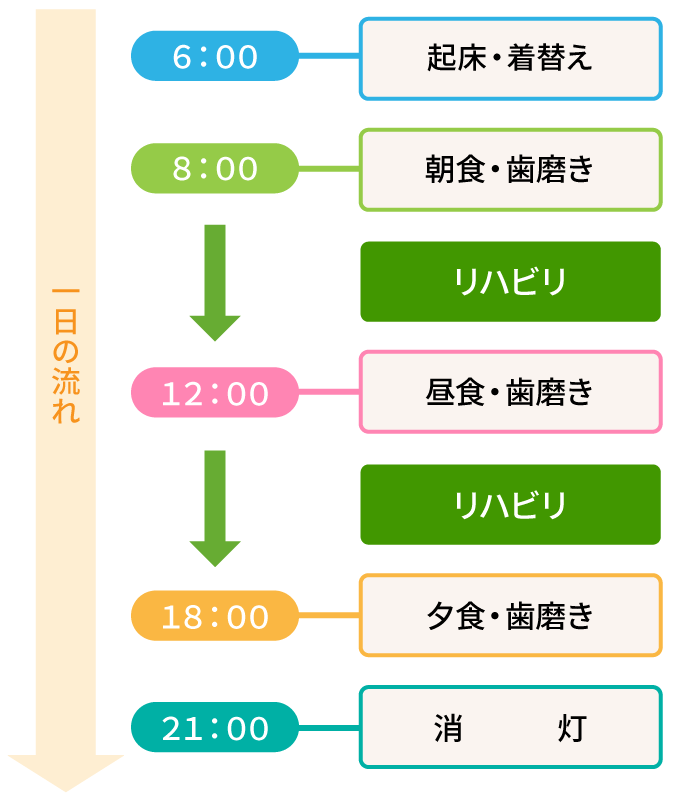

また、1年365日、土・日・祝日も平日と同じように毎日リハビリテーションを行っています。

患者さんの一日の流れ

病棟では、訓練室で行っているリハビリテーションが生活の場で出来るようにするため、全員で行う立ち上がり訓練や看護計画に沿って個別に行う坐位や歩行、段差の跨ぎ訓練、更衣やトイレ訓練などを行っています。

患者さんの在宅復帰・社会復帰を目指して、多職種が連携して総合的に支援します

ポイント1 患者さんの状態・目標に合わせたリハビリテーションを提供

患者さんやご家族の意思を尊重し、寄り添いながら、可能な限りその人らしい生活を送ることが出来るように一人一人の状態に合わせたリハビリテーションを提供します。医師や病棟スタッフ、リハビリスタッフ間で情報交換を密に行いながら、連携を図り、効果的なリハビリテーションを提供します。また、訓練室で行うリハビリテーションとは別に各病棟では下肢筋力強化と耐久性の向上に向け、立ち上がり訓練とラジオ体操を行っています。集団で行う事により、同じような立場にある仲間同士が回復を目指し取り組むことが出来ます。

患者さんやご家族の意思を尊重し、寄り添いながら、可能な限りその人らしい生活を送ることが出来るように一人一人の状態に合わせたリハビリテーションを提供します。医師や病棟スタッフ、リハビリスタッフ間で情報交換を密に行いながら、連携を図り、効果的なリハビリテーションを提供します。また、訓練室で行うリハビリテーションとは別に各病棟では下肢筋力強化と耐久性の向上に向け、立ち上がり訓練とラジオ体操を行っています。集団で行う事により、同じような立場にある仲間同士が回復を目指し取り組むことが出来ます。

病院敷地内での屋外移動訓練

広い敷地内の通路を使った自転車訓練

実際に食材を使った調理訓練

入浴シミュレーターを使った入浴訓練

ポイント2 退院後の生活を見据えて、入院から退院までを多職種で支援します

(カンファレンス、NST、在宅生活に向けた支援)

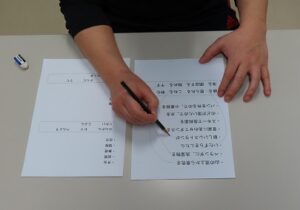

カンファレンス ※より良い医療サービスを提供するための会議

カンファレンスに患者さんやご家族の方に積極的に参加して頂き、情報を共有しながら、問題点・目標・具体的な訓練について話し合いを行い、主体的なリハビリが提供出来るように意思をくみ取り、多職種協働のもと退院支援に取り組んでいます。

カンファレンスに患者さんやご家族の方に積極的に参加して頂き、情報を共有しながら、問題点・目標・具体的な訓練について話し合いを行い、主体的なリハビリが提供出来るように意思をくみ取り、多職種協働のもと退院支援に取り組んでいます。

多職種協働のもと、より良い看護・リハビリテーションを目指して、リハビリテーションの目標や内容を話し合い、退院にむけた看護記録カンファレンス・認知症カンファレンスなどを行っています。

多職種協働のもと、より良い看護・リハビリテーションを目指して、リハビリテーションの目標や内容を話し合い、退院にむけた看護記録カンファレンス・認知症カンファレンスなどを行っています。

NST(栄養サポートチーム)

全ての患者さんに、身体状況や血液検査、ミールラウンド(多職種による食事場面の評価・観察)、口腔内などの問題点、筋力低下の確認を踏まえ、日常のエネルギー消費量を詳しく設定し、患者さん一人ひとりに合わせた栄養量を把握し、入院から退院まで定期的に栄養評価を継続しています。

全ての患者さんに、身体状況や血液検査、ミールラウンド(多職種による食事場面の評価・観察)、口腔内などの問題点、筋力低下の確認を踏まえ、日常のエネルギー消費量を詳しく設定し、患者さん一人ひとりに合わせた栄養量を把握し、入院から退院まで定期的に栄養評価を継続しています。

退院前・退院後自宅訪問、相談支援

入院中に患者さんの自宅へ行き、その方に合った動きの練習や手すり等の福祉用具を提案し、退院後にも自宅で安全に生活できているかを確認するための自宅訪問を行い支援しています。また、各病棟に相談員を配置し、患者さん・ご家族に対する介護・医療・障害等の制度の紹介や経済的な問題などの各種相談に応じ、退院に向けて関係機関と連携しながら支援しています。

入院中に患者さんの自宅へ行き、その方に合った動きの練習や手すり等の福祉用具を提案し、退院後にも自宅で安全に生活できているかを確認するための自宅訪問を行い支援しています。また、各病棟に相談員を配置し、患者さん・ご家族に対する介護・医療・障害等の制度の紹介や経済的な問題などの各種相談に応じ、退院に向けて関係機関と連携しながら支援しています。

ポイント3 リハビリテーションの一環として、様々なレクリエーションを実施

各病棟では週1~2回、「魚釣り」「すごろく」などレクリエーションを行っています。身体を動かし声を出すことでリフレッシュしています。また、患者さんが入院生活を少しでも楽しく過ごせるように、病院全体で季節ごとのレクリエーションを行っています。

各病棟では週1~2回、「魚釣り」「すごろく」などレクリエーションを行っています。身体を動かし声を出すことでリフレッシュしています。また、患者さんが入院生活を少しでも楽しく過ごせるように、病院全体で季節ごとのレクリエーションを行っています。

- 春:お花見会・お茶会

- 夏:夏祭り

- 秋:体育文化祭

- 冬:クリスマス会

自動車運転シミュレーターを使用した自動車運転再開に向けた取り組み

平成26年6月、平成29年3月に、道路交通法が一部改正され、脳卒中、脳挫傷、認知症など事故に繋がる可能性のある病気になった場合、医師が運転再開が可能かどうかを判断することが求められるようになりました。当院では、このための自動車運転の評価を行っています。当院入院中の患者さんやご家族が自動車運転再開をご希望の場合には、医師、リハビリテーションスタッフが必要な検査を施行し、安全な運転が可能かどうかの評価を行います。

自動車運転シミュレーターの導入により、実際の運転に近い練習や評価が可能となりました。また、教習所での実車評価も行っています。その結果を踏まえ、医師及び担当スタッフが総合的に判断し、当院としての見解をお伝えしています。

広い運転画面(34インチ3台)など、

実用性の高い自動車運転シミュレーター

自動車運転シミュレーターの詳細はこちらのPDFをご覧ください。

理学療法

病気やケガをした患者さんの身体の状態に合わせ、生活に必要な『起きる・立つ・歩く』などの基本動作を練習します。また、転倒予防に向けた自主練習を提案します。より安全な生活が送れるように支援します。

【平行棒歩行練習】

平行棒を使った歩行練習。

【水治療法】

温泉を活用した水治療法。

【自転車(エルゴメーター)】

屋外での自転車練習

エルゴメーターを使用した練習

【パワーリハ】

【1対1での関わり】

一人一人の症状や疾病リスクを考慮したリハビリメニューをマンツーマンで行います。

【階段昇降】

退院後の住環境を想定し、日常生活で行う動作を練習します。

【屋外歩行練習】

病院敷地内の周回コースを利用し、屋外での歩行練習も行っています。

作業療法

着替え・トイレ・入浴・家事動作等の日常生活の中で「できる最大限の能力」が引き出されるように練習し、身体状態に合わせ福祉用具を提案します。また、より充実した生活が送れるよう趣味活動や対人交流の場を提供します。

日常生活動作

病気や怪我によって、食事や着替え、排泄、入浴等の日常生活を行う事が困難になった方に対して、日常生活動作の練習を行っています。また、患者さんの状態に合わせた自助具や福祉用具の検討、提示やご家族への介助指導も行っています。

食事

自助食器や自助スプーンを使用して食事の練習をしています。

自助具箸、スプーン

ボディブラシとループ付タオル

- ボディブラシは柄を長くし、背中にも届きやすくなっています。

- ループ付タオルは、握力が弱くタオルを握れない方も、ループに手を通すことで体を一人で洗うことができます。

長柄の櫛

頭まで手が届かない方も、柄を長くすることで髪をとかすことができます。

リーチャー

床などに手が届かない方も物を持ち上げることができ、また、足元などに手が届かない方も、リーチャーのフックに靴や靴下をひっかけて脱ぐことができます。

入浴

手すりや床の高さを変えられる浴室シミュレーターを使用して、実際の浴室に近い状態を作り、入浴動作の練習をしています。

また、シャワーチェアや浴槽台、簡易手すりなどの福祉用具の提案も行っています。

排泄

自宅の環境に合わせて便座への移乗やズボンの上げ下げの練習をしています。

日常生活関連動作

日常生活に関連した動作として、炊事、洗濯、掃除、ごみ捨て、金銭管理、服薬管理、買い物等があります。今後の生活に必要なこと、役割として行わなければならないことをご本人、ご家族から聞き取りながら、再獲得できるように練習として取り入れています。

実際に食材を使った調理訓練をしています

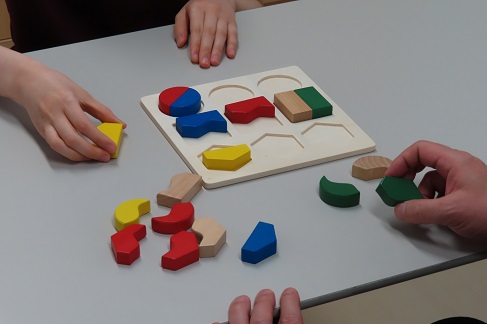

作業活動

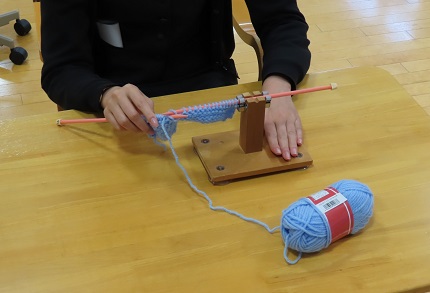

その方らしく生活して頂くために、興味のあるものや馴染みのある作業活動を提示しています。作業を通して、手の機能や注意力・構成力等の認知機能へ働きかけを行います。必要に応じて身体状況に合わせた自助具の作製を行い、より快適に作業活動が行えるような工夫も行っています。

片手でも作業ができるように、

台に編み棒を固定するなどの工夫をしています

患者さんがリハビリ中に作成した作品です。

院内生活における楽しみの提供や

趣味活動の再獲得につなげています

レクリエーション

認知面への働きかけとして、病棟スタッフと合同でレクリエーションを企画し開催しています。軽体操や季節に合った歌やゲーム、手作業を行ったり、おやつ作りをしたりして楽しんでいます。

自動車運転再開支援

脳卒中等の病気や怪我により、運転に必要な運動機能や注意力・判断力等の高次脳機能が低下する場合があります。そのため、机上での高次脳機能検査や練習、運転シミュレーターでの評価や練習を行い、安全な自動車運転が可能かどうかの評価を行っています。また、必要に応じて教習所で実際に自動車を運転して頂き、教官から助言やアドバイスをもらっています。

片手でもハンドル操作が出来るように、

補助具を使用して練習する事もあります

院外でのリハビリテーション

必要性に応じて、実際に生活されるご自宅に伺っての動作練習や介助指導、お店に出かけての買い物、バスやタクシーで外出する等、院外に出てリハビリを行う場合もあります。

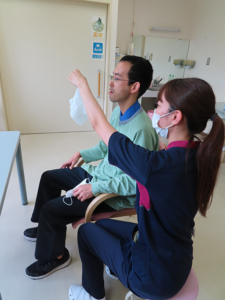

言語聴覚療法

脳卒中などでコミュニケーションや飲みこみが難しくなった方々の支援を行っており、症状に合わせて、はっきり話すこと、注意・記憶・理解力を高めること、安全に食べられることを目標に練習しています。

失語症

脳の血管障害やけがの後遺症で発症します。聞こえますが言葉の意味を理解するのが難しくなります。言い間違えたり、言葉が出なくなったりします。また、文字を理解したり、書いたりするのが難しくなります。言葉に関する働きのうち、どの部分が損なわれているかを検査し、症状に合わせた支援を行います。

文字と絵を結びつける練習を行います

一つ一つの言葉が回復してきたら

文章を作る練習を行います

構音障害

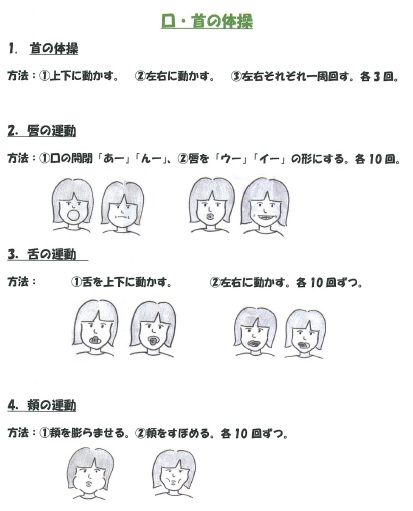

脳の血管障害や神経の難病などで発症します。言葉を話すときに使う筋肉の麻痺や筋力低下により、大きな声が出なくなったり、発音を誤ったり、呂律がまわらなくなったりします。呼吸や発声、口唇や舌の動きを評価し、症状に合わせた支援を行います。

構音障害の検査に使用する道具です

呼吸機能を高める練習を行います

口唇の運動を行っています

口唇や舌の運動のプリントです

文字を利用した

コミュニケーション道具です

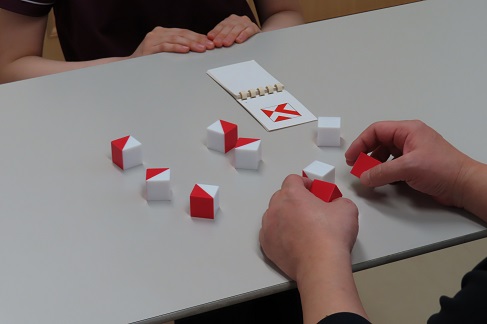

高次脳機能障害

脳の血管障害やけがの後遺症で発症します。注意障害(集中できない、注意を切り替えられない)、記憶障害(覚えられない、思い出せない)、遂行機能障害(計画を立て実行するのが難しい)などの問題が生じます。どのような症状があるか評価し、支援を行います。

高次脳機能検査です

高次脳機能障害のリハビリです

注意力の回復など、症状に合わせてリハビリを行います

摂食嚥下障害

食べ物を噛んだり、飲み込んだりする能力が低下することを摂食嚥下障害といいます。脳の血管障害やけがの後遺症、神経の難病、加齢による筋力低下などが原因で起こります。摂食嚥下障害では、食べ物が肺に入って起こる肺炎、窒息、低栄養、脱水などの危険性があります。また、食べる喜びも失われます。嚥下造影検査などを行い、安全な食形態や姿勢、飲み込み方などの調整や指導を行います。

X線透視装置下で、造影剤の入った模擬食品

(ゼリー、ヨーグルト、ジュース、寒天、クッキーなど)

を食べてもらい、

摂食嚥下障害の症状を診断します

口腔ケア用品です。誤嚥性肺炎予防に口腔ケアは重要です